(Otra) última carga

Nuestro único retrato: Horizontes.

Hablemos de tres obras en la exposición “LOUTEK“, de Casa Hoffman,

expuesta por estos días en la biblioteca de EAFIT.

Primero:

¿Qué es el síntoma?

Didi Huberman (1) dijo:

“Saber mirar una imagen es distinguir ahí donde la imagen arde: su síntoma”.

El síntoma en la representación es el rastro de una ausencia, que, sin estar directamente, está

–y determina el sentido de la obra.

Es precisamente en la distancia entre signo y significado que se revela el secreto del síntoma.

El síntoma es una relación dándose en el tiempo –y esconde la forma de un círculo.

Como dijera Nietzsche (2) refutando la ley de causalidad:

la enfermedad es causa del síntoma y al mismo tiempo el síntoma nos anuncia la enfermedad,

deviniendo causa de su conocimiento.

El síntoma hila en el presente de una imagen, un tiempo pasado y un porvenir;

en ese sentido es una forma de alegoría: no sintetiza una idea como el símbolo,

sino que más bien se figura en dispersos momento de su proceso.

Segundo:

¿Cuál es el síntoma de una obra?

Es la pregunta a través de la cual el crítico asume la pieza como un síntoma de su época.

Denunciando el síntoma de la obra, el crítico pretende revelar la originalidad de la representación,

es decir, su relación espiritual fundamental o su trascendencia pura.

En palabras de Agamben (3):

el contemporáneo sabe desvelar las sombras de su tiempo; percibir, en la oscuridad del presente,

esa luz que no podemos alcanzar, pero que está permanentemente viajando hacia nosotros.

En efecto, el síntoma, como la sombra, es el rostro de lo que no vemos, pero está ‘ahí’

—determinando el presente.

Tercero:

¿Cómo el síntoma de una obra es manifestación de su contemporaneidad?

Ser contemporáneo no es otra cosa que, primero, comprender el pasado como mecanismo del presente.

El presente contemporáneo no es otra cosa que la institución misma de lo que perdura en el tiempo;

pero no en el tiempo natural o necesario, sino en el tiempo histórico,

es decir, en el tiempo artificial: innecesario, discrecional, alegórico.

Kafka (4) halló en la burocracia del siglo XIX la imagen arquetípica de la institución contemporánea;

heredada del pasado, es un mecanismo que cristaliza el presente en un tiempo irredento:

el juicio secreto y arbitrario encarna la violencia despótica del mecanismo jurídico,

estructura de poder que dispone de la vida humana para perdurar en el tiempo.

Aquí, estado e institución del pasado connotan lo mismo que Derrida (5) llamaría ley:

palabra eficaz en el tiempo, que lo sobreviene para imponerse como realidad.

El pasado es una herencia, pero viva, y como tal es el presente histórico (o contemporáneo);

pero, al mismo tiempo, no es el presente, puesto que sigue replicando en el tiempo

una relación particular que retiene lo humano en cierto momento de su consumación o,

en fin, de su trascendencia pura;

así, el pasado es el presente (histórico) y al mismo tiempo es la antítesis misma del presente:

que desplaza o ‘previene’ indefinidamente.

El crítico, pues, deviene consciente de la ‘ruptura’ entre el tiempo del espíritu y el tiempo de la historia;

o lo que Benjamin (6) refiere como: Naturaleza e Historia.

El primero es el tiempo kairos, en el cual hay conciencia de que lo sucedido es lo que había de suceder,

donde están reconciliados vida y destino, y el tiempo es definitivamente —pleno y presente—;

mientras que el segundo, el tiempo cronos, escindido figura la sucesión de instantes ‘vacuos’,

unidos por la inercia de la causalidad, aletargados y homogéneos, a la espera

de un hecho canónico que les de sentido, o de lo que Lukács (7) llamara, el milagro.

Así, ser contemporáneo es, segundo, separar el tiempo de la historia del tiempo del espíritu;

revelando la naturaleza artificial e innecesaria del primero actuando sobre el segundo,

haciéndose cargo de desvelar las instituciones que cristalizan la vida.

Bien, ahora interpretemos.

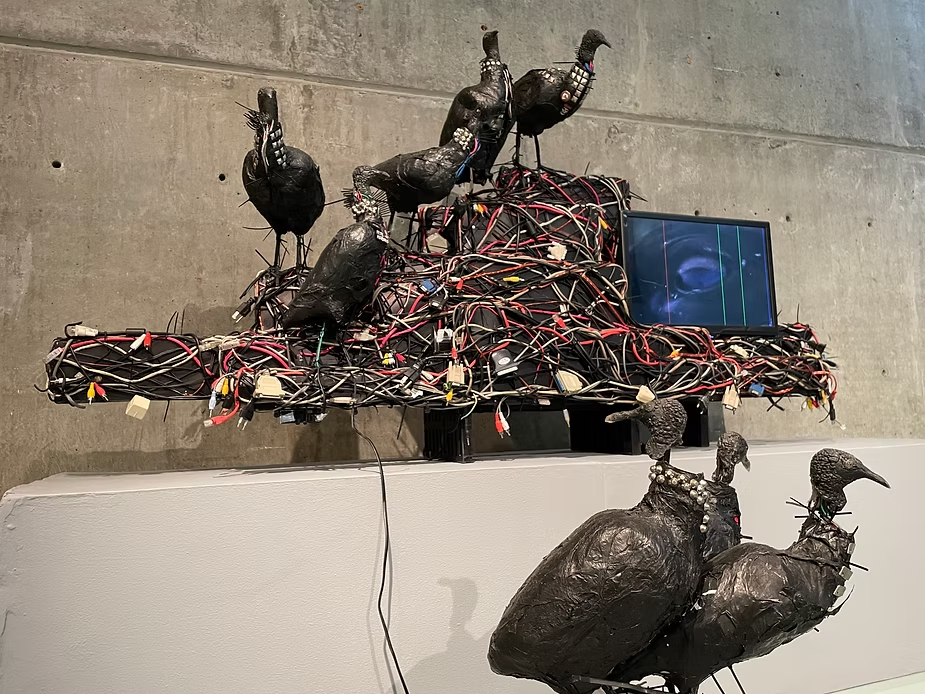

“PERECEDERO” de Miguel Kuan es nuestra primer pieza.

¿Cuál es el síntoma de esta obra?

Detengámonos en los tres elementos principales que destacan en la escultura:

las aves de rapiña, el ojo de buey en el monitor y el montículo de cables.

¿Qué hilan ellos tres?

El ave de rapiña huele la carroña, es decir, la carne en descomposición.

El monitor que reproduce un ojo es el sustituto de un ojo (vivo),

y los cables se acumulan en montañas a los pies de los goleros, a modo de tumba o basurero.

¿Qué es entonces lo que anuncian estos elementos, lo que está sin estar? En efecto: la muerte.

Aquí Perecedero es un advenimiento de muerte. ¿Qué o quién está debajo de los cables?

Bien puede ser el humano, que está completamente ‘ausente’, o bien los animales

—pero algo vivo en cualquier caso.

El crítico hila desde la obra su pregunta latente como síntoma de nuestra época —precisamente:

¿cómo el progreso tecnológico, que es, eso mismo: progreso, puede acabar siendo nuestro perecedero?

En el curso corriente de las palabras, progresar es opuesto a morir.

Solo el arte, que puede ‘reconciliar’ en el objeto representado una antinomia, hace posible tal pregunta.

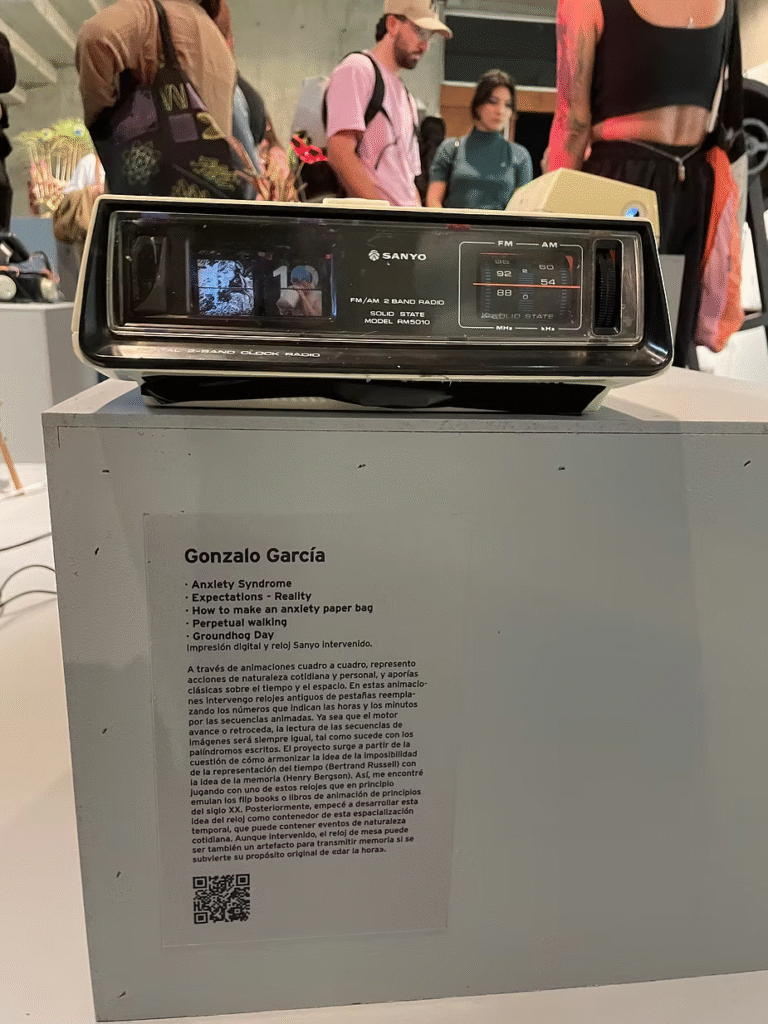

La segunda pieza es “Anxiety Syndrome” de Gonzalo García

Les cuento someramente qué es la escultura:

es un reloj vintage que tiene sobre sus números secuencias de cuadros —como la que ven—

de un hombre que infla y desinfla una bolsa de papel para controlar su ansiedad.

Entonces, ¿cuál es el síntoma de esta obra?

Como vemos, en este reloj cada hora ilustra un momento ansioso,

los cuales se repiten indefinidamente, dando a entender que el tiempo no es más que:

el ciclo de la ansiedad.

Esta identificación de realidad con alegoría de la realidad, en este caso, la realidad como ansiedad,

es precisamente la dislocación entre tiempo natural y tiempo histórico:

el reloj, como el calendario y la agenda, no deja de tener eso artificial en toda pieza tecnológica.

Cuando el tiempo de la historia, figurado aquí en la rutina extenuante que se repite a pesar del hombre,

deviene ‘la forma —si bien no natural, si— corriente‘ del tiempo,

el tiempo acaba por expulsar de sí la vida misma.

Cuando todas las horas se igualan en tanto meros momentos de la alegoría fundamental de la ansiedad,

entonces no solamente se está negando que las horas puedan ser diferentes,

y por lo mismo que haya progreso, movimiento, transformación;

sino que además el hecho de que sean ansiosas termina por fijar la desesperanza en el tiempo,

que no es más que sufrimiento irredento.

El síntoma de esta obra, su ausencia, es la vida misma.

Valga decir que esta obra es paradigmáticamente barroca.

Benjamin (8), en su estudio del trausrpiel, concluyo que el barroco no es un época histórica solamente,

sino más bien el pathos del espíritu ante la ausencia de trascendencia en el mundo.

El barroco es la temporalidad que recepciona el espíritu humano secularizado,

es decir, despojado de la esperanza de la salvación.

El barroco precipita al ser humano a considerarse en relación con su historia de vida,

no solamente ya sin dirección necesaria —puesto que ahora la voluntad remplazó el destino—,

sino sobre todo sin redención posible, al margen de una experiencia trascendental

que lo redima del tiempo y tras la muerte: de una experiencia religiosa.

Por este motivo, el drama barroco alemán (traurspiel), es la alegoría de la physis como memento mori:

de que el tiempo natural del mundo no es más que la historia del sufrimiento humano;

pues —precisamente— la existencia no es sino la figura del sinsentido;

o si lo pusiéramos en palabras de Sylvia Plath (9): el arte de morir.

El cadáver, así es que el cadáver es la síntesis de la alegoría barroca; y el arte y la poesía son su mortaja. Lukács (10) lo dijo así:

“El poder de la poesía lírica, que puede cubrir el abismo con una carpeta de flores,

no es tanto para poder tender un puente sobre él”.

La pregunta latente de esta obra es:

¿cómo la vida se escapa del tiempo si se supone que el tiempo es la vida?

Y la inexorable fuerza mesiánica —o el impulso irónico, en términos de Mann (11)—

a través del cual la misma plasticidad de la obra nos está anunciando algo más

—que aquel porvenir estático en la ansiedad— es puntualmente la naturaleza artificial del reloj,

y con ella la del tiempo: ¡que se puede desconectar!

Tercera y última: “Como es arriba es abajo” de Carlos Bonil

Esta pieza interactúa con el espectador. Es una cámara de luz al estilo clásico del daguerrotipo;

solo que en vez de recibir luz y fijar la imagen sobre un papel fotosensible, la proyecta.

Es un proyector en el formato de una cámara que reproduce la imagen de lo que hay en su interior.

Carlos la llama ‘linterna mágica’.

Entonces, ¿cuál es el síntoma de esta obra?

La cámara corriente está diseñada para captar el mundo; la fotografía fija el tiempo en una imagen

—Sontag (12) diría: lo secciona y los disuelve— y así retiene algo de lo contemplado.

Si en la cámara la imagen proviene del mundo, en el proyector la imagen deviene mundo,

en el sentido de que la proyección literalmente cubre o se superpone sobre lo real.

Tengamos este registro en mente y volvamos a nuestra dicotomía de tiempos:

mientras que el mundo es el tiempo natural captado por la fotografía,

el tiempo histórico es el tiempo virtual del proyector que vela la realidad.

Bien, ¿y en esta obra qué es lo que está siendo proyectado sobre el mundo?

La mano o bien el rostro, pero en ambos casos: un yo mismo.

Aquí atestiguamos un giro dialectico interesantísimo. Va de esta manera.

Que lo proyectado sobre el mundo sea la imagen de nosotros mismos nos remite a la idea de:

no vemos las cosas como son sino como somos;

la realidad no es lo real en sí (lo natural), la realidad es nuestra interpretación de lo real.

Esta es la esencia de la alegoría y la razón por la que el espíritu barroco es transversal al tiempo:

puesto que no depende del mundo sino de una concepción particular del hombre en el mundo.

Es lo mismo que dijera Borges (13): el nombre es arquetipo de la cosa.

Y aquí va lo mejor.

Esta ‘cámara’ o ‘linterna’ proyecta un espacio parecido al de una habitación —como ven—:

la mano irrumpe y la misma óptica la proyecta de una manera fantasmagórica y difusa.

La plasticidad de la obra nos está queriendo decir:

La proyección que hacemos nosotros del mundo, es siempre distorsionada por nosotros mismos;

somos tanto la mano que irrumpe como la habitación que enrarece como los ojos que captan

el resultado: el mundo ‘monstrificado’ —¡y llegamos a concluir que es así!

Esta obra expone una nueva dimensión de la idea antiquísima de “lo que es arriba es abajo”,

pues ya no se trata de decir: lo que es en el cielo es en la tierra,

sino de lo que es arriba (en la mente) es abajo (en el mundo).

La fantasmagoría, pues, es la visión crítica de nuestra propia proyección del mundo;

que fuera lo que Heidegger (14) concluyera a propósito del lenguaje:

“Sólo porque el lenguaje es la morada de la esencia del hombre

pueden los hombres o cualquier humanidad histórica no estar en casa en su lenguaje,

de tal modo que el lenguaje se convierte para ellos en la recámara de sus manipulaciones“.

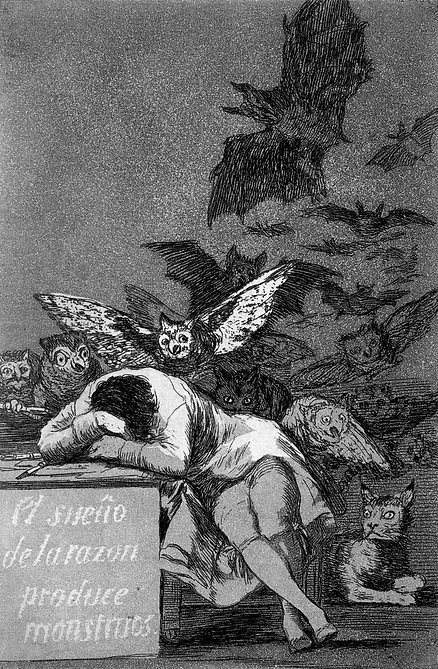

Esta idea la vemos ilustrada en el grabado de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”.

Bien, entonces, ¿qué es lo ausente, cuál es el síntoma de esta obra? Tal cual: el mundo mismo.

Y la pregunta latente que desvelamos como espectadores ha de ser esta:

¿cuándo y cómo remplazamos el mundo por nuestras propias maquinaciones?

Para cerrar, aquí vislumbramos el tercer sentido de lo que supone ser contemporáneo:

el contemporáneo, una vez que separa el tiempo histórico del espiritual y es consciente

del mecanismo de la representación actuando sobre el mundo para determinar la realidad,

crea.

Heidegger (15) lo dijo tal cual:

el lenguaje (la representación) bien es la recámara de nuestras manipulaciones

o bien es la morada del ser. Nunca mejor dicho: las palabras importan;

y, de cara al porvenir —como dijera Hölderlin (16)— “lo que queda lo fundan los poetas”.

–

Referencias:

(1) Didi-Huerman, Georges (2012). Arde la imagen. España: Serieve.

(2) Nietzsche, Friedrich (1998). La voluntad de poder. Madrid: Edaf.

(3) Agamben, Giorgo (2011). Desnudez. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

(4) Kafka, Franz (2013). El proceso. Madrid: Alianza.

(6) y (8) Benjamin, Walter (1990). El origen del drama barroco alemán. Madrid: Taurus Referido desde:

(9) Plath, Sylvia (2023). Morir es un arte… Arpa dormida.

(10) Lukacs, Georg (2010) Teoría de la novela. Buenos Aires: Godot.

(11) Mann, Thomas (2012). Hermano Hitler. Ciudad de México: Herder.

(12) Sontag, Susan (2006). Sobre la fotografía. Ciudad de México: Alfaguara.

(13) Borges, Jorge Luis (s.f.) El golem. Poemas del alma

(14) y (15) Heidegger, Martin (2000). Carta sobre el humanismo. Madrid: Alianza.

Nuestro único retrato: Horizontes.

El dolor de la madrugada

Mar de nubes Nevado del Ruiz

A propósito de Farenheit 451 de Ray Bradbury.

Suscríbete gratis y entérate cada vez que publiquemos un nuevo artículo.

Se el primero en recibir las últimas noticias sobre tendencias, inspiración y mucho más…

Copyright © Amado. Todos los derechos reservados.